| JNP |

ジェイエヌピー研究所の『アルギニンサプリメント』 新製品 |

||

アルギニンの飲み方やアルギニンサプリメントの選び方について 多くの問い合わせがありますので以下ご説明いたします。 ご参考にしてください。 『アルギニン』の驚異的な素晴らしい働きについてもっと詳しくお知りになりたい方はこちらのページをご覧ください〔薬学の専門家(薬学博士)が、『アルギニン』の長寿、老化、老化病、生活習慣病、美容、子供の成長などに対する素晴らしい効果、高い安全性、飲み方などについて詳しく説明しています〕⇒ 『アルギニンで若返る!』 【お問合せ先】 本ページおよびアルギニンに関するお問い合わせは本ページ責任者古賀まで お願いします(Eメール:kogahrs555@nifty.com) (更新日:2016/1/17) |

|

| 【初めに】 |

アルギニンの分野は日進月歩であり、毎年多くのアルギニンに関する新しい知見(文献やデータ)が報告されています。そのため、「アルギニンの飲み方」や「アルギニンサプリメントの正しい選び方」についても、新しい知見を入れて大幅に書き直さざるを得ない状況になりました。本ページは最初に書いたもの(2003年7月)をベースにして、それに最新の知見を入れて、現在の最新のものになるよう書きました。本ページが、アルギニンの働きに興味をお持ちになり、飲んでみようかとお思いになった方々の少しでもお役に立てば幸いです。

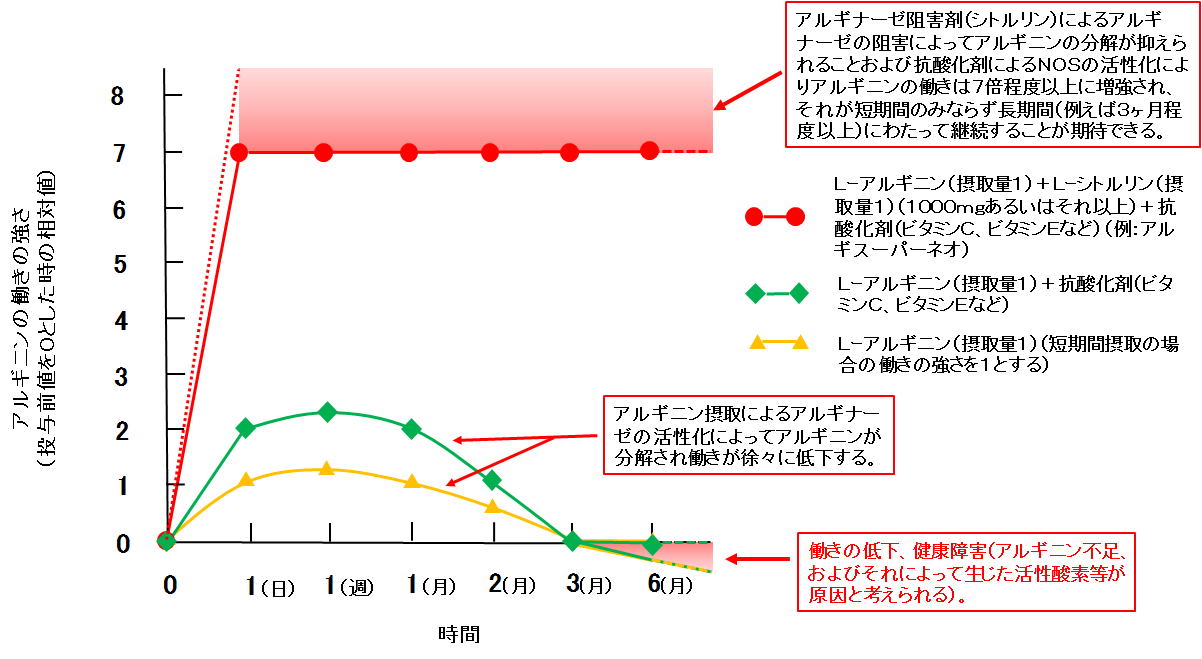

◎アルギニンの分野は日進月歩であり、近年、アルギニンを摂取するに際して、多くの問題点が指摘されるようになってきました。そのため、アルギニンが十分働くためには、これらの問題点を解決することは必須のこととなります。また、これらの問題点を解決したアルギニンサプリメントを選ぶことが、アルギニンの働きを十分享受するために必須のこととなります。 ◎アルギニンは、短期間の摂取で、様々な老化や老化病や体の異常(肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病、糖尿病合併症、動脈硬化、心血管病、ED、高血圧症、心不全、認知症、感染症、骨粗鬆症、痔、がん、不妊症、消化性潰瘍、肝障害、子供の低身長など)などに素晴らしい働きを示すことは多くの医学文献等によって明らかです。しかしながら、働きを示すといっても、1日量として2gから50g程度までと、かなりの大量摂取が必要です(多くは1日量として3~9gの範囲にあります。但し、種々の文献等から判断しますと、1日2g程度より少ない摂取量ではアルギニンの働きはあまり期待できないものと考えられます)。また、最初働きが示されたとしても、摂取し続けると働きが次第に弱くなり、3ヶ月程度で働きが消失したり、生成した活性酸素でかえって健康障害や病気の悪化が生じることも近年多くの文献で報告されてきています(図)。 ◎これらの重要な問題点の理由として、近年の文献によれば、次の理由が示されています。 ①アルギニンは、腸(のアルギナーゼ)によって分解され、摂取した量の2~5割しか体に利用されません。また、持続性が短いです(4時間程度)。そのため、大量(1日2g以上。通常1日量として3~9g)で頻回(1日6回程度)の摂取が必要です。 ②老化、メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、循環器病(動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病性血管障害、心不全、肺動脈高血圧症、末梢血管障害、EDなど)、喘息、肝障害、妊娠高血圧症候群、感染症、がんなどにおいて、あるいは長期間の摂取(例えば3ヶ月程度以上など)や大量摂取(例えば1日3g程度以上など)などにおいて、全身のアルギナーゼ活性が上昇することが知られており、そのような時、アルギナーゼによってアルギニンが分解されるため、アルギニン不足により、アルギニンの働きが弱くなったり、消失したり、アルギニン不足によって生成した活性酸素でかえって健康障害や病気の悪化を引き起こしたりします。 ③アルギニンの最も重要な作用として、アルギニンがNOS(一酸化窒素合成酵素)の働きによって変化を受け生成するNO(一酸化窒素)による働きがありますが、NOSは活性酸素の影響を受けやすく、酸化ストレス(活性酸素)が亢進しているとき〔食べ過ぎ、運動不足、ストレス、喫煙などのライフスタイルの乱れ、あるいは老化や老化病(例えば、肥満、メタボリックシンドローム、高血糖、高血圧、脂質代謝異常、糖尿病、加齢黄斑変性症、動脈硬化、心筋梗塞、免疫異常、アルツハイマー病、がんなど)、パーキンソン病、喘息、関節リウマチ、腎炎などにおいて〕、活性酸素によってNOSの働きは阻害され、NOSはNOを生成せずに活性酸素(スーパーオキシド)を生成します。その結果、アルギニン(NOを介した)の働きが弱くなったり、消失したり、生成した活性酸素でかえって健康障害や病気の悪化を引き起こしたりします ◎従って、これらのアルギニンの問題点を解決するには、アルギナーゼを抑制し、活性酸素を消去する必要があります。実際、アルギニンに、アルギナーゼ阻害剤のシトルリン(1:1の比率で)と抗酸化剤(ビタミンC、ビタミンEなど)を加えることで、アルギニンに比較し、超強力(7倍程度、あるいはそれ以上)で持続性が長く(3倍程度)、長期間(例えば3ヶ月程度以上)の摂取でも働きが十分に示されることが期待できることが分かりました(図)。 ◎つまり、最新の文献やデータに基づいた、アルギニンの働きが十分期待できるための、最新の進化型アルギニンサプリメントは、アルギニンに加え、アルギナーゼ阻害剤〔シトルリン(1:1の比率が望ましい)(シトルリンは1日1000mg程度あるいはそれ以上が望ましい)など〕と抗酸化剤〔ビタミンC(1日100mg程度が望ましい)、ビタミンE(1日100mgを超えないのが望ましい)など〕を配合していることが必須条件となります。 なお、アルギニンに対しシトルリンを1:1で配合することで、アルギニンの血中濃度や働きは数倍(例えば3~4倍)になることが最新の文献等で明らかになっています(これは、シトルリンによってアルギナーゼが阻害されたためにアルギニンの分解が抑えられたことによると考えられています)。また、種々の文献やデータから、アルギナーゼを十分阻害するには、シトルリンの摂取量は1日1000mg程度は必要と考えられます。 また、抗酸化剤(ビタミンCなど)をアルギニンと一緒に摂取することで、アルギニンの働きは2倍程度に強くなることが文献等で明らかになっています(図)。ビタミンCの摂取量は、NOS活性化作用、抗酸化作用、健康に対する作用などから、1日100mg程度で十分であることが多くの文献などで明らかにされています(厚生労働省によるビタミンCの摂取推奨量も同じ1日100mgです)。そのため、これ以上ビタミンCの摂取量を増やすことは無駄であり(体に利用されずにほとんどが尿から排泄されてしまいます)、かえって体に負担をかける可能性があります。ビタミンEは、”1日に150IU(100mg)を超えた量を摂取すると死亡率が増える”と報告されていますので、1日の最大量は100mg以内に抑えたほうが賢明です。 つまり、アルギナーゼ阻害剤のシトルリンは、単に配合されていればいいのではなく、アルギニンとの配合比や摂取量が重要であると考えられます。少なすぎても、配合比が極端であっても働きはあまり期待できないと考えられます。ビタミンCでは摂取量が多すぎても尿中に排泄されるだけで、無駄であり、かえって体に負担をかける可能性があります。ビタミンEは、1日100mgを超える摂取は死亡率を高める可能性があります。 なお、アルギニンにシトルリンとビタミンC(とビタミンE)を適正に配合した場合、短期間(例えば~3ヶ月程度以内)の摂取においては、そのアルギニン1000mgは、アルギニンのみの場合のアルギニン7000mg程度あるいはそれ以上に相当すると考えられます。一方、長期間(例えば~3ヶ月程度以上)の摂取においてはそれ以上に相当すると考えられます。すなわち、摂取期間が長くなればなるほどその差は開いてくると考えられます。その理由は摂取期間が長くなればなるほど、アルギニンによってアルギナーゼが活性化され、摂取したアルギニンが分解されるためです(図)。 アルギニンに、アルギナーゼ阻害剤(特にシトルリン)および抗酸化剤(特にビタミンC)が適正に配合されていないアルギニンサプリメントは、大量(アルギニンとして1日2g以上。通常3~9g)で頻回(1日6回程度)の摂取が必要です(腸や全身のアルギナーゼによるアルギニンの分解や活性酸素によるNOS活性の低下などのため)。また、これで短期間は働きが出るとしても、長く摂取していると徐々に働きは弱くなっていき、3ヶ月程度で働きは消失したり、生成した活性酸素でかえって健康障害や病気の悪化が出たりします(全身のアルギナーゼ活性上昇によるアルギニンの不足や、活性酸素の増加によるNO生成の低下や分解、あるいは活性酸素そのものによる障害が原因と考えられます)。そのため、このようなアルギニンサプリメントはおすすめできません。 表にアルギニンサプリメントの比較を示しましたが、アルギニン+シトルリン(1:1)+抗酸化剤(ビタミンCなど)は、アルギニン、シトルリン、抗酸化剤(ビタミンCなど)それぞれのいいとこどり以上の働き(相乗効果)が期待できる現在最高のアルギニンサプリメントと考えられます。 (「アルギニンの問題点と望ましいサプリメント」については、「アルギニンの欠点を克服し、超強力・超持続を目指した、進化型「スーパーアルギニンサプリメント」の開発の試み=長寿、健康長寿、若返り、老化・老化病抑制も夢ではない、究極のスーパーアンチエイジングサプリの創製を目指して=〚詳細編〛または〚概要編〛もご参照ください)。 図.アルギニンの働きの強さの比較(イメージ)  表.アルギニンサプリメント※の比較

a)主成分としてアルギニンのみを含みサプリメント。 b)主成分としてシトルリンのみを含むサプリメント。 c)主成分としてアルギニンとシトルリン(1:0.8~1で)を含むサプリメント。 d)主成分としてアルギニンと抗酸化剤(ビタミンC、ビタミンEなど)を含むサプリメント。 e)主成分としてアルギニンとシトルリン(1:0.8~1で)と抗酸化剤(ビタミンC、ビタミンEなど)を含むサプリメント。 ---------------------- 1)サプリメントの主成分 2)経口摂取後のアルギニンの血中濃度がピークに達するまでの時間やアルギニンの働きが出現する時間。時間が短いほどアルギニンの働きが早く出現します。 3)短期間(例えば3ヶ月程度まで)摂取(経口)した時のアルギニンの血中濃度が高いか低いか、あるいはアルギニンの働きが強いか弱いか。 4)経口摂取後のアルギニンの血中濃度の持続性。持続性が長いほどアルギニンの働きは長く持続し、1日の摂取回数も少なくて済みます。 5)長期間(例えば3ヶ月程度以上)継続摂取(経口)した時のアルギニンの働き。アルギニンの働きを長期間(例えば3ヶ月程度以上)示す必要がある場合(長寿や健康長寿、老化や老化病の予防・改善、子供の身長をのばすなどのために長期間摂取し続けたい場合)、長期間摂取し続けてもアルギニンの働きが弱くなったり消失しないことは極めて重要です。 6)アルギナーゼ(消化管や全身の)活性に対し成分がどういう影響を示すか。アルギナーゼ活性が活性化されるとアルギニンが分解されアルギニンが不足するために、アルギニンの働きが低下したり、働きが消失したり、アルギニンの不足によって生成した活性酸素(スーパーオキシド)によってかえって健康障害が生じます。アルギナーゼ活性が抑制されるとアルギニンの分解が抑えられるために、アルギニンの働きが維持されたり、働きが高まります。特に、アルギニンを長期間(例えば3ヶ月程度以上)摂取し続けたり、大量に摂取(例えば1日3g程度以上など)したり、老化や老化病などの時、アルギナーゼ活性が高まることが知られていますので、このような場合アルギニンの働きを十分にそして長期間維持するためにはアルギナーゼ活性を抑制することは極めて重要です。 7)活性酸素によるNOS(一酸化窒素合成酵素)の働きの低下は、NOSが働くのに必須の補因子テトラヒドロビオプテリン(BH4)の活性酸素による酸化分解が原因です。ビタミンCなどの抗酸化剤は、活性酸素によるBH4の分解を防いでNOSの働きを活性化します。 ---------------------- ※1:腸や全身のアルギナーゼでアルギニンの一部が分解されるためと考えられる。 ※2:アルギニンの長期継続摂取によってアルギナーゼが活性化されるため、摂取したアルギニンがほとんど分解されるためと考えられる。 ※3:シトルリンの一部が体内で徐々にアルギニンに変わるため。 ※4:期待される働き。 ※5:最新の医学文献やデータから、アルギニンとシトルリンの比率は1:0.8~1が望ましい(相乗効果や働きの試験から)、シトルリンは1日1000mg程度あるいはそれ以上が望ましい(アルギナーゼ阻害作用を指標として)、ビタミンCは1日100mg程度が望ましい(活性酸素によって低下したNOSの働きをほぼ最大~最大に活性化するために必要と考えられる摂取量、種々の原因による死亡率を最大抑制する摂取量、厚生労働省によるビタミンCの1日摂取推奨量などから)、ビタミンEは~100mgが望ましい〔最新医学データ(メタアナリシスの結果)からの最大安全量などから〕。 ※6:シトルリンによるアルギナーゼ活性阻害により、アルギニンの分解が抑えられるためと考えられる。 ※7:抗酸化剤:ビタミンC、ビタミンEなど ※8:抗酸化剤によるNOSの活性化によると考えられる。 ※9:シトルリンによるアルギナーゼ活性阻害と抗酸化剤によるNOSの活性化によると考えられる。 ※10:種々のアルギニンサプリメントの中で最強の働きを示すと考えられる。 |

1.アルギニンの飲み方

1)アルギニンが働きを示すのに必要な摂取量

アルギニンは、様々な老化や老化病や体の異常(肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病、糖尿病合併症、動脈硬化、心血管病、ED、高血圧症、心不全、認知症、感染症、骨粗鬆症、痔、がん、不妊症、消化性潰瘍、肝障害、子供の低身長など)などに素晴らしい働きを示すことは多くの医学文献等によって明らかですが、これらの働きはほとんどが比較的短期間(例えば3ヶ月程度まで)の試験においてであり、長期間(例えば3ヶ月程度以上)の試験においては、いくつかの例外を除いて、アルギニンの働きがほとんど示されないという文献が近年種々報告されてきています。また、短期間の試験において働きを示すといっても、1日量として2gから50g程度までと、かなりの大量摂取が必要です(多くは1日量として3~9gの範囲にあります。但し、種々の文献等から判断しますと、1日2g程度より少ない摂取量ではアルギニンの働きはあまり期待できないものと考えられます)。

これらの理由として種々考えられますが、近年の文献によれば、最も大きな理由として次のことが考えられます。

①アルギニンは、腸(のアルギナーゼ)によって分解されるために、摂取した量の2~5割しか体に利用されません。また、持続性が短いために(4時間程度)、頻回(1日6回程度)摂取する必要があります。

②老化、メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、循環器病(動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病性血管障害、心不全、肺動脈高血圧症、末梢血管障害、EDなど)、喘息、肝障害、妊娠高血圧症候群、感染症、がんなどにおいて、さらにアルギニンの大量摂取(例えば1日3g程度以上)や長期間(例えば3ヶ月程度以上)の摂取において、アルギナーゼ活性が上昇することが知られており、そのような時、アルギナーゼによってアルギニンが分解されるため、アルギニンの働きが弱くなったり、消失したり、生成した活性酸素でかえって健康障害を引き起こしたりします。

③アルギニンの最も重要な作用として、アルギニンがNOS(一酸化窒素合成酵素)の働きによって変化を受け生成するNO(一酸化窒素)による働きがありますが、NOSは活性酸素の影響を受けやすく、酸化ストレス(活性酸素)が亢進しているとき〔食べ過ぎ、運動不足、ストレス、喫煙などのライフスタイルの乱れ、あるいは老化や老化病(例えば、肥満、メタボリックシンドローム、高血糖、高血圧、脂質代謝異常、糖尿病、加齢黄斑変性症、動脈硬化、心筋梗塞、免疫異常、アルツハイマー病、がんなど)、パーキンソン病、喘息、関節リウマチ、腎炎などにおいて〕、活性酸素によってNOSの働きは阻害され、NOSはNOを生成せずに活性酸素(スーパーオキシド)を生成します。その結果、アルギニン(NOを介した)の働きが弱くなったり、消失したり、生成した活性酸素でかえって健康障害を引き起こしたりします。

これらのアルギニンの問題点を解決するには、アルギナーゼを抑制し、活性酸素を消去する必要があります。実際、アルギニンに、アルギナーゼ阻害剤のシトルリン(1:0.8~1の比率で)と抗酸化剤(ビタミンC、ビタミンEなど)を加えることで、アルギニンに比較し、超強力(7倍程度、あるいはそれ以上)で持続性が長く(3倍程度)、長期間(例えば3ヶ月程度以上)の摂取でも働きが十分に示されることが期待できることが分かりました。

つまり、アルギニンは、消化管や全身のアルギナーゼで分解されやすく、活性酸素によってその働きが阻害されるために、その働きを示すためには、大量(通常1日3~9g)で頻回(1日6回程度)の摂取が必要で、しかも、その働きは長続きせず、長期間(例えば3ヶ月程度以上)の摂取ではほとんど働きが期待できないですが、一方、アルギニンにシトルリン(アルギナーゼ阻害剤)(1:0.8~1の比率で)と抗酸化剤(ビタミンC、ビタミンEなど)を加えることで、これらのアルギニンの問題点はほとんど改善されると考えられ、働きを示すのに必要なアルギニンの量もかなり少なくて済み(通常0.5~1.5g程度と考えられます)、摂取回数も少なくて済み(1日2回程度で済むと考えられます)、しかも働きが長期間(3ヶ月程度以上)減弱することなく続くことが期待できます。

なお、いくつかの文献に、アルギニンの長期摂取(3ヶ月程度以上)によっても働きが認められることが報告されていますが、これは女性ホルモンの場合と同様な持ち越し効果によるものと考えられますので、この働きも徐々に低下していくものと考えられます。

(これらについては「4)最新データで見るアルギニンの問題点と解決法」も参照ください)。

2)アルギニンの働きの出方

アルギニンの働きは、摂取して数日以内に表れる場合もありますが、徐々に表れる場合もあります。これは、目的、体の状態、加齢度、アルギニンの不足度、飲む量、飲み方、飲む期間などによって変わってくると考えられます。

一方、最初働きが出てもその後しばらくして働きが弱くなったり消失したり、長く摂取しても働きが弱かったり働きが出なかったりすることもあります。これは、体内でのアルギニン不足がひどかったり進行したりして、その摂取量では足りない(あるいは足りなくなった)ということですから、通常はアルギニンの摂取量を増やすことで対応できるかもしれません。しかしながら、最近の研究によって、事はそんなに単純ではないことが明らかになってきました。そのような例として、すでに述べましたように、アルギナーゼ活性の上昇によるアルギニンの分解や、活性酸素によるNOS(一酸化窒素合成酵素)活性低下によるNO生成の低下などが原因である可能性が示されています。アルギナーゼ活性の上昇や活性酸素の増加は、加齢や生活習慣の乱れ(食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足、ストレス、喫煙など)、あるいはそれらによる体の異常な状態(老化、老化病、生活習慣病など)などにおいて普遍的に見られます。また、アルギニンの摂取量を増やしたり、長く摂取し続けたりすると、かえってアルギナーゼはより活性化され、アルギニンの分解が促進されることも知られています。従って、このような場合、アルギニンの量を増やしても、摂取期間を長くしても、アルギニンの働きはあまり期待できません。それどころか、アルギニンが不足した時に生成する活性酸素によってかえって健康障害を引き起こすことになります。この問題は、アルギニンと共に、シトルリン(アルギナーゼ阻害剤)(1:0.8~1の比率で)と抗酸化剤(ビタミンC、ビタミンEなど)を一緒に摂取することで解決できると考えられます。

これらの成分を組み合わせたサプリメントでは、働きは超強力で超持続的に表れ(表れる時期は目的、体の状態、加齢度、アルギニンの不足度、飲む量、飲み方などで変わってくると考えられます)、長く摂取しても働きは減弱せず、強力に表れ続けることが期待できます。

(これについては「4)最新データで見るアルギニンの問題点と解決法」も参照ください)。

3)アルギニンの安全な摂取量

多くの報告されている臨床データをまとめてみますと、人でアルギニンを長期間(数ヶ月程度以上)摂取したときの特に問題となるような健康障害を示さないアルギニンの摂取量は、通常の使用において1日15~21g程度(大人の場合)までと考えられます〔子供の場合は、通常1日量として、体重1kg当たり0.4g程度までは特に問題ないと考えられます(味の素ファルマ株式会社の製品情報から)〕。ただし、これは安全性に配慮をした信頼のおける製品を摂取した場合の結果です。

(アルギニンの安全性については、国立健康・栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報の『アルギニン』の項も参照ください)

安全性に配慮をしていないような製品、例えばアルギニン〔成分名として、アルギニン(フリーフォーム)、アルギニン(フリー体)、アルギニン100%、L-アルギニン100%などとも表示(これらはどれも成分はアルギニンですが呼び方が違うだけです)〕をそのまま製品(カプセルや錠剤や顆粒や粉末やドリンクなど)にしたものでは、アルギニンの強いアルカリ性のため、アルギニンとして1日1g程度以上を摂取すると、食道や胃に炎症や潰瘍を生じ、消化管障害(胃痛や胸やけなど)を引き起こす場合が多いのでご注意下さい。また、これらの製品では飲む量が多ければ多いほど消化管障害(胃痛や胸やけなど)が激しくなります(1~2週間は激痛に苦しめられることがあります)。

また、アルギニングルタミン酸塩を原料に使っている製品もありますが、グルタミン酸は味の素と同じ成分ですので、摂取量が多いと中華料理症候群〔中華料理にはグルタミン酸ソーダ(味の素)が多く使われており、中華料理やグルタミン酸ソーダが多く使われている食品を食べた人の中には悪心、頭重感、頭痛、めまい、頭部及び手足の痺れ、胸部圧迫感、失神(寸前)などが起こることから名付けられました〕になる可能性がありますのでご注意下さい。

アルギニンを塩酸で中和した製品(成分名としては、L-塩酸アルギニン、塩酸アルギニン、アルギニン塩酸塩、L-アルギニン塩酸塩などと記載)では、それを長く飲み続けると、塩酸に由来する塩素イオンの上昇と炭酸水素イオンの減少に伴う高塩素血症性代謝性アシドーシスを引き起こす危険性があることが報告されています。アシドーシスとは、血液が酸性側に傾くことによって起こる様々な症状のことを言います。例えば、軽症の場合、倦怠感、悪心、嘔吐などがみられますが、ひどくなると意識障害、昏睡などが起こります。この成分を含む製品をお飲みの場合、長期摂取の際はご注意下さい。

そのため、アルギニンを摂取される場合は、アルギニンの強いアルカリ性をクエン酸などの安全性の高い酸で中和した消化管障害(胃痛や胸やけなど)の心配がないアルギニンサプリメントなど、「安全性に配慮をした安心して飲めるアルギニンサプリメント」をお使いになることをお勧めします〔アルギニンをクエン酸で中和することによって、アルギニンによる消化管障害(胃痛や胸やけなど)を防ぐことができることは、本ホームページ責任者古賀によって初めて見出されました(「副作用がなく大変飲みやすい『アルギニンサプリメント』(アルギ・・・・・・・・)の開発」をご参照ください)〕。このような製品では通常の使用においてアルギニンとして1日数g~10数g程度以上(通常上限は15~21g程度と考えられます)を長期間飲み続けても消化管障害を含め健康障害の心配はほとんど無いと考えられます。

4)最新データで見るアルギニンの問題点と解決法

近年のアルギニンに関する多くの研究によって、アルギニンにはいくつかの大きな問題点があることが明らかになってきました。そのため、アルギニンを摂取するに際してはその点に十分注意する必要があります。

では、アルギニンの何が問題なのでしょうか。現在特に問題となっているアルギニンの問題点として以下の3点があげられます。

①アルギニンは、経口摂取時の生物学的利用率が悪く(2~5割)、持続性が短い。

②アルギニンは、アルギナーゼによって分解されるため、アルギナーゼ活性が高い場合〔老化、メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、循環器病(動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病性血管障害、心不全、肺動脈高血圧症、末梢血管障害、EDなど)、喘息、肝障害、妊娠高血圧症候群、感染症、がんなどにおいて、さらにアルギニンの大量摂取(例えば1日3g程度以上)や長期間(例えば3ヶ月程度以上)の摂取において〕はアルギニンの体内濃度が低下し、そのため、アルギニンの働きが低下したり、消失したり、逆に生成した活性酸素で健康障害を引き起こしたりします。

③アルギニンの最も重要な作用として、アルギニンがNOS(一酸化窒素合成酵素)によって変化を受け生成するNO(一酸化窒素)による働きがありますが、NOSは活性酸素の影響を受けやすく、活性酸素によってその活性が低下し、NOの生成が低下するとともにNOの代わりに活性酸素を生成します〔食べ過ぎ、運動不足、ストレス、喫煙などのライフスタイルの乱れ、あるいは老化や老化病(例えば、肥満、メタボリックシンドローム、高血糖、高血圧、脂質代謝異常、糖尿病、加齢黄斑変性症、動脈硬化、心筋梗塞、免疫異常、アルツハイマー病、がんなど)、パーキンソン病、喘息、関節リウマチ、腎炎などにおいて活性酸素の増加が見られます〕。

そのため、これら3つの問題点を解決することによって

①アルギニンは生体での利用率が高まり、持続性が長くなることで、より少ない量でより長く効果が持続することになります。

②アルギニンの分解が抑えられ、アルギニンの効果が十分に発揮できます。

③また、NOの生成が促進され、より高い効果が期待できるようになります。

すなわち、より少ないアルギニンでより高い効果が長期間続くことが期待できることになります。具体的には、アルギニンと共に、シトルリン(アルギナーゼ阻害剤)(1:1の比率で)と抗酸化剤(ビタミンC、ビタミンEなど)を一緒に摂取することでこれらの問題点が解決できると考えられます。

(詳しくは「アルギニンの欠点を克服し、超強力・超持続を目指した、進化型「スーパーアルギニンサプリメント」の開発の試み=長寿、健康長寿、若返り、老化・老化病抑制も夢ではない、究極のスーパーアンチエイジングサプリの創製を目指して=〚詳細編〛または〚概要編〛をご参照ください)。

5)アルギニンの賢い飲み方

以上のことをまとめてみますと、失敗しないアルギニンの賢い飲み方は、摂取する目的に応じて、医学文献等で示された医学的に根拠のある量のアルギニンを、アルギニンの働きが最も発揮される時間帯に毎日欠かさず飲むことです。アルギニンは毎日欠かさず飲むことが目的とする働きを得るのに大変重要です。もちろん、健康障害の心配のない飲みやすいアルギニンサプリメントや、アルギニンの問題点を解決したサプリメントを選ぶことも大変重要なことです。

悪い飲み方の例としては、働きが期待できない少量のアルギニンをだらだらと飲むことです。また、アルギニンの量は十分でも飲んだり飲まなかったりすることも、目的とする働きは期待できません。

さらに、アルギニンの問題点を解決していないアルギニンサプリメントは、飲んでも期待された働きは望めないでしょう。

一方、必要な量のアルギニンを毎日欠かさず摂取して目的とする働きが出たとしても、そこでアルギニンを飲むのをやめるとしばらくするとまた元の状態に戻るので元の木阿弥になってしまいます。その理由は明らかです。アルギニンは生命を維持するために無くてはならない生体成分です。そして、その不足はその不足の程度に応じてさまざまな異常〔例えば、若々しさ、健康、美容、子供の成長などに関係する異常、あるいは加齢や生活習慣の乱れ(食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足、ストレス、喫煙など)などによる体の異常など〕を引き起こすと考えられています(アルギニンの不足の程度は、異常の種類や程度や期間、体調、あるいは個人差などによって異なります)。アルギニンを外から摂取するということはこの不足を補うためです。そして、アルギニンの必要な摂取量は、異常の種類や程度や期間、体調、あるいは個人差などによって異なります。アルギニンを摂取することで健康になれば、その異常がアルギニンの不足と何かしらの関係があったということになります。一方、アルギニンの摂取で健康になったからといって、そこでアルギニンの摂取をやめれば再びアルギニンの不足を招き、健康に問題が生じることになります。

|

2.アルギニンサプリメントの正しい選び方

1)安全性面での心配のないアルギニンサプリメント

アルギニンがその働き(有用性)を示すためにお勧めする摂取量は、通常、1日2~4g以上(主成分としてアルギニンだけを含む場合)ですが、アルギニンの安全性に関しては、通常の使用において1日15~21g程度までの摂取であれば特に問題となるものは報告されていません(3ヶ月~1年程度の臨床試験で)(但し、安全性に配慮をしたアルギニン製品を摂取した場合)。

(アルギニンの安全性については、国立健康・栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報の『アルギニン』の項も参照ください)

但し、アルギニンはアルカリ性が強く、そのまま飲みますと、その強いアルカリ性で食道や胃が侵され傷つけられて炎症を起こし、ひどい胸焼けや胃痛といった消化管の障害(時に激烈な)が出ます(特にアルギニンのみが含まれた製品は、国産、海外製品にかかわらず、直接口の中、食道、胃などの消化管を侵して傷や潰瘍をつくり、ひどい胸焼けや胃痛などの消化管障害をおこす可能性が高いのでそのまま摂取するのは避けてください)。そのため、アルギニンの強いアルカリ性を酸で中和した製品が、ひどい胃痛や胸やけなどの消化管障害の心配の無いアルギニンサプリメントとして勧められます。

多くの製品がアルギニン〔成分名として、アルギニン(フリーフォーム)、アルギニン(フリー体)、アルギニン100%、L-アルギニン100%などとも表示(これらはどれも成分はアルギニンですが呼び方が違うだけです)〕をそのまま粉末や顆粒の状態で、あるいはカプセルに詰めたり、錠剤にしたりして製品化していますが、これらの製品を飲むとアルギニンの強いアルカリ性で胃や食道が侵され傷つけられて、ひどい胃痛や胸やけを起こす危険性が高いのでお勧めできません(これらの製品をアルギニンとして1日1~2g以上摂取される場合は特に胃痛や胸やけなどの消化管障害にご注意下さい)。

一部の製品がアルギニンを酸で中和して製品化していますが、酸なら何でも良いのではなく、酸によってはその安全性に問題があるものがあります。

例えば、アルギニンを塩酸で中和した製品(成分名としては、L-塩酸アルギニン、塩酸アルギニン、アルギニン塩酸塩、L-アルギニン塩酸塩などと記載してあります)では、それを長く飲み続けると、塩酸に由来する塩素イオンの上昇と炭酸水素イオンの減少に伴う高塩素血症性代謝性アシドーシスを引き起こす危険性があることが報告されています。アシドーシスとは、血液が酸性側に傾くことによって起こる様々な症状のことを言います。例えば、軽症の場合、倦怠感、悪心、嘔吐などがみられますが、ひどくなると意識障害、昏睡などが起こります。

また、アルギニンをグルタミン酸で中和したアルギニングルタミン酸塩を原料に使っている製品もありますが、グルタミン酸は味の素と同じ成分ですので、摂取量が多いと中華料理症候群〔中華料理にはグルタミン酸ソーダ(味の素)が多く使われており、中華料理やグルタミン酸ソーダが多く使われている食品を食べた人の中には悪心、頭重感、頭痛、めまい、頭部及び手足の痺れ、胸部圧迫感、失神(寸前)などが起こることから名付けられた〕になる可能性がありますのでご注意下さい。

アルギニンを中和する酸としては、クエン酸などの安全性の高い天然有機酸がお勧めです(クエン酸による健康への働きも期待できます)(但し、クエン酸などの酸を少しでも加えればいいというものではなく、キッチリと中和する量を加える必要があります)。これらの安全性の高い酸でアルギニンを中和した製品は、通常の使用においてアルギニンとして1日数g~10数g以上(通常上限は15~21g程度と考えられます)飲んでも胃痛や胸やけなどの消化管障害の心配はほとんど無いと考えられます〔アルギニンをクエン酸で中和することによって、アルギニンによる消化管障害(胃痛や胸やけなど)を防ぐことができることは、本ホームページ責任者古賀によって初めて見出されました(「副作用がなく大変飲みやすい『アルギニンサプリメント』(アルギ・・・・・・・・)の開発」をご参照ください)〕。

※ご注意

最近、海外メーカーのアルギニンサプリメント(中和していないアルギニン高含有のカプセルや錠剤や粉末)の摂取によって消化管障害(激しい胃痛や胸やけなど、重症で病院にかかった人もいます)を起こしたとのご相談が数多く寄せられていますので、アルギニンサプリメントを購入される場合は安全性の高い製品を購入されるよう十分ご注意下さい。なお、国産品でもアルギニンが酸で中和されていない製品には同様な危険性(激しい胃痛や胸やけなどの消化管障害。重症で病院にかかった人もいます)がありますのでご注意下さい。アルギニンサプリメントは単に安いというだけで選ぶのではなく、安全性が高く飲み易い製品を選ばれることをお勧めします。健康のために飲んだサプリメントで体を壊しては何にもなりませんから!!

2)後悔しないための賢いアルギニンサプリメントの選び方

働き、安全性、飲み易さ、品質などの面で後悔しないための賢いアルギニンサプリメントの選び方を以下に示します。

●アルギニンの働きが十分に期待できるかどうかを確認します(アルギニンに加え、アルギナーゼ阻害剤および抗酸化剤が入っているかどうかを確認します)

近年における多くの医学的研究により、アルギニンには多くの重要な問題点があることが分かってきました。すなわち。アルギニンは消化管で分解されやすく(消化管のアルギナーゼで分解されます)、また、全身の細胞や組織のアルギナーゼでも分解され、さらに活性酸素で働きが低下します(これについては「4)最新データで見るアルギニンの問題点と解決法」を参照ください)。従って、アルギニンだけを含むサプリメントや、アルギニンの問題点を克服していないサプリメントは、もはやアルギニンの働きを十分期待するには問題が多すぎるということで、とてもおすすめできません。唯一おすすめできるのは、アルギニンの問題点を解決するために欠かすことができないアルギナーゼ阻害剤と抗酸化剤をアルギニンと共に配合したサプリメントだけです。アルギナーゼ阻害剤としては、長期間摂取しても安全性に問題なく摂取できるものとしてシトルリンが知られています。抗酸化剤としては、水層の活性酸素を捕捉するものとしてビタミンCなどが、脂質層の活性酸素を捕捉するものとしてビタミンEやコエンザイムQ10などが知られています。ビタミンCとビタミンEとコエンザイムQ10は、水層から脂質層まで全身に発生した活性酸素をくまなく消去する抗酸化ネットワークを形成することが知られていますので、この組み合わせが望ましいと考えられます。

すなわち、短期間だけでなく、長期間にわたってアルギニンの働きが十分に期待できる、これからの望ましいアルギニンサプリメントには、アルギニンに加え、少なくとも、アルギナーゼ阻害剤のシトルリンと抗酸化剤(ビタミンCとビタミンEとコエンザイムQ10の組み合わせが望ましいと考えられます)を配合する必要があると考えられます。アルギニンに加え、シトルリン(アルギニン:シトルリン=1:1が望ましいと考えられます)および抗酸化剤(ビタミンCとビタミンEとコエンザイムQ10の組み合わせが望ましいと考えられます)を配合したサプリメントは、超強力〔3倍程度以上、あるいはアルギナーゼが活性化されている場合や酸化ストレス(活性酸素)が亢進している場合は6倍程度あるいはそれ以上〕・超持続(約2倍)で、長期間(例えば3ヶ月程度以上)働きが期待できる、従来のアルギニンサプリメントを大きく進化させた「スーパーアルギニンサプリメント」であると考えられます。

(詳しくは「アルギニンの欠点を克服し、超強力・超持続を目指した、進化型「スーパーアルギニンサプリメント」の開発の試み=長寿、健康長寿、若返り、老化・老化病抑制も夢ではない、究極のスーパーアンチエイジングサプリの創製を目指して=〚詳細編〛または〚概要編〛をご参照ください)。

これらのことから、主成分としてアルギニンだけを含む、あるいは、アルギナーゼや活性酸素の問題を解決していないと考えられるサプリメントは、アルギニンとして十分な働きが期待できないので購入は控えた方が良いでしょう。

●アルギニンがクエン酸などの安全性の高い酸で中和されているかどうかを確認します

国内外のほとんどのアルギニンサプリメントは、原料としてアルギニン(フリー体)を使用しますので、酸で中和されていないとその強いアルカリ性で消化管障害(ひどい胸やけ、胃痛など)が出ます。そのため、アルギニンを酸で中和して製品化されているか、あるいはそうでないかを確認することは、アルギニン(フリー体)の強いアルカリ性による消化管障害(ひどい胸やけ、胃痛など)で苦しまないために大変重要です(時に病院に駆け込む事態にもなりかねません)。アルギニンが酸で中和されていることが製品の説明に記載していないときや不明のときは、販売者やメーカーに問い合わせて確認するか、購入を避けてください。中和に使われる酸はもちろんクエン酸など安全性の高い酸です(但し、クエン酸などの酸が少しでも入っていればいいというものではなく、キッチリと中和する量が入っている必要があります)〔アルギニンをクエン酸で中和することによって、アルギニンによる消化管障害(胃痛や胸やけなど)を防ぐことができることは、本ホームページ責任者古賀によって初めて見出されました(「副作用がなく大変飲みやすい『アルギニンサプリメント』(アルギ・・・・・・・・)の開発」をご参照ください)〕。

●飲みやすい製品かどうかを確認します

製品がカプセルや錠剤の場合は、あまり大きいものは飲みにくいので避けてください。外国の製品では原材料の総量や内容量が500mg、あるいはそれ以上のものがありますが、これは日本人が飲むには大きすぎるため、飲むのに大変苦労します。特に飲み込む力の弱い高齢者では飲むのが苦痛になりますので避けてください。日本人が通常飲みやすいカプセルや錠剤の大きさは総量(内容量)が300mg程度以下です。

一方、顆粒や粉末の場合はこのような問題はほとんどなくなります。サプリメントの総量が1日に10gや20gでも問題なく飲むことができます。ただ、顆粒や粉末の場合は味が問題となります。アルギニンは独特な臭み(魚が腐ったような生臭く吐き気がしそうな味)があり、そのままではとても飲めません。アルギニンを酸で中和してもこの問題は解決できません(例えば、アルギニンをクエン酸で中和しても生臭く吐き気がしそうな味はなくなりません)。この臭みを消すために、通常甘味料などを使いますが、その場合は甘味料のカロリーが問題となります。特に糖尿病の方やダイエット中の方はこのカロリーが大敵となる可能性があります。ところが、カロリーがゼロの甘味料があります。それはエリスリトールというもので、果実、キノコ、ワイン、清酒、醤油、味噌などにも含まれている安全性の高い天然の甘味料です。これをアルギニン(酸で中和したもの)と混ぜるとアルギニンの飲みにくさが消され大変飲みやすくなります(少量の水で、またはそのままでも美味しく摂取できます)。アルギニンを酸で中和し、エリスリトールで飲みやすくした製品はカロリーの心配が少ないため、糖尿病やダイエット中の人も安心して飲むことができます。また、美味しく飲むことができますので長く飲み続けるのにも最適です。

なお、サプリメントや健康食品の中には味を調製するために人工甘味料を使っているものがありますが(大手の中にも良く見受けられます)、消費者のことを一番に考えているなら、健康のために飲んだり食べたりするサプリメントや健康食品に、安全性が十分保障されていない人工甘味料を使うというのは避けるべきでは、と思いますが如何でしょう。

以上から、アルギニンサプリメントを無理なく、そして美味しく摂取するのに、現在、一番お勧めできるのは、アルギニンを安全性の高い酸(クエン酸など)で中和し、カロリーや飲みやすさに配慮して美味しくつくられた、顆粒や粉末の製品です。

●品質面で保証された製品かどうかを確認します

現在、日本ではサプリメントや健康食品を製造するのに特に規制はありません。そのため、極端なことを言いますと、中に何が入っていてもおかしくないと言えます。製造場所についても汚い倉庫で汚い作業着を着て製造、小分けや詰める作業を行っていても何ら規制はありません。そのため、製品の成分が違っていたり、雑菌や埃や異物が混入していたり、カビが入っていたりしても分かりません。また、成分がちゃんと入っていたとしても製造コストを下げるために、純度の低い原料を使う可能性があります。その場合不純物で健康被害を起こす可能性があります。大変残念なことですが実際に問題を起こしている製品もあります。

そのような事態を改善するために、日本でも遅ればせながら、サプリメントや健康食品にもその品質を確保するために、その製造に関し、医薬品に準じた製造規範であるGMP(Good Manufacturing Practiceの略で適正製造規範と総称される製造管理及び品質管理規則である)の取得を義務付ける方向に動いています。

サプリメントや健康食品メーカーにも製造において医薬品に準じたGMPの取得が義務付けられれば、医薬品並みの信頼できる品質の製品ができるでしょう。しかしながら、GMPの取得には、メーカーは工場内にそうしたことのできる設備と管理システムを構築しなければなりません。この管理システムの構築に当たっては品質管理能力を有する人の確保、設備の充実等が必須の条件となり、極めて多額の設備投資と人件費を必要とします。そのため、製造コストはかなり跳ね上がることになり、製品価格も上昇せざるを得ないでしょう。

一方、良心的なメーカーではすでにGMP対応設備を確保し、そこで製造しています。その場合商品ページ等でその旨を記載しているはずです。そのようなメーカーの製品は多少高くても品質面で信頼できるため安心して摂取することができます。

なお、サプリメントや健康食品の品質を保証する一環として、製品の製造場所、原料の原産国や製造会社名を公表する方向に動いていますが、これらを全て公表しているのはまだ極めて少ないのが現状です。

◎まとめ

このように、アルギニンサプリメントは、値段が安いからといって選ぶのではなく、アルギニンの重要な問題点を克服し働きが十分に期待できるか、安全性が高いか、飲みやすいか、高品質(GMP対応設備で製造されているか)かなどに加え、製品の製造場所、原料の原産国や製造会社名を公表しているかなどで製品を選ぶことが、後悔しないための賢い選び方です。また、トラブルを避けるために、GMP対応設備で製造した品質面で信頼できる国産の製品を購入することをお勧めします!

なお、サプリメントや健康食品の中には、製品の製造場所、原料の原産国や製造会社名どころか、成分の配合量さえも記載していないものが散見されますが、これら基本的なこともしていない製品の購入は避けるのが賢明です。

★海外製品の個人輸入(輸入代行を含む)についてのご注意

個人輸入(仲介業者によって輸入を代行してもらう場合も同じです)は外国の会社との直接の取り引きとなるため、その購入・使用により何らかの問題(商品の欠陥、健康被害など)が発生しても自己責任で対応することになります(外国の会社に対し自分で交渉しなければなりません)。実際問題として、個人輸入した製品によって何らかの障害(死亡したとしても)が起こったとしても補償を求めることはほとんど不可能で、泣き寝入りせざるをえないことになります。一方、国産の製品の場合は消費者はPL法によって保護されており、充分な補償がなされます。そのため、特に体内に取り込む製品(医薬品やサプリメントや食品など)については個人輸入は避けるほうが賢明です。もし、外国製品を通信販売で購入する場合には、個人輸入代行なのか、通常の通信販売(海外メーカーの製品の場合、万が一の場合の補償は輸入販売業者がするのか、海外のメーカーが行うのか確認しておいたほうが良いです。補償を海外メーカーが行う場合は実際問題として補償を受けられる可能性は低いです)なのか、購入先に問い合わせたり、カタログ等の表示内容をよく確認することをお勧めします。

最近、海外のサプリメントや医薬品の個人輸入(自分個人で行うのは難しいためほとんどの場合仲介業者による輸入代行です)の相談を受けたのですが、以下の点においてリスクが大きいので止めるほうが良いとアドバイスしました。

・体に入れるものなので(経口あるいは非経口で)、製品が不良品でもし異物が入っていた場合健康に悪影響(時には死亡する)を及ぼす可能性がある。

・もし必要な成分が入っていたとしても、製品の品質が悪く成分の純度が悪ければ不純物が健康に悪影響を及ぼす可能性がある。

・パッケージが正規品(本物)とそっくりでも本物とは限りません。パッケージがそっくりでもそれが偽物で中身が全く違う可能性もあります。医薬品やサプリメントの偽物は簡単に作れます。実際、ネット上ではバイアグラなどの偽物が氾濫しています。

・輸入代行業者の中には素性がはっきりしていないところがたくさんあります。その業者がちゃんとした会社であるか、日本で登録された会社か、会社概要で代表者名、会社住所、資本金など基本的なことを記載しているかどうか、など信用できる会社かどうかを調べる必要があります。例えばこのようなことを記載していない信用できない業者は、お金だけ振り込ませて商品を送ってこない、偽物を送ってくる、健康被害にあって問い合わせてみても連絡がつかない、例え連絡がついても個人の責任で輸入したのだから一切責任は持たないといわれる、会社が海外にあってどうしようもない、などの可能性が大きいので、そこに注文するのは極力避けた方が賢明です。

これらの理由から個人輸入による海外のサプリメントや医薬品の輸入は避けた方が賢明です。

★薬事法違反の疑いのあるアルギニンサプリメントについて

最近アルギニンサプリメントの商品の宣伝に、アルギニンの医学的薬学的効果を記載したサイトが多くなっています。アルギニンは医薬品ではなく健康食品ですので、それをサプリメントにした商品の宣伝にアルギニンの医学的薬学的効果を記載することは薬事法違反に当たります。そのような商品は法律に違反しても売りたいということですから、その商品もまともかどうか疑わしいと考えられます。また、そのような商品がもし当局に摘発された場合には購入者にも迷惑がかかるかもしれません。このような理由でそのような商品のご購入はおすすめできません。

【チェック項目(後悔しないために製品購入前にチェックしてください)】

○働きは期待できますか?

アルギニンの問題点に十分対応し、アルギニンの働きが十分に期待できますか?アルギニンの問題点を克服するために必要な成分(アルギナーゼ阻害剤、抗酸化剤など)が必要十分量に入ってますか?

○アルギニンはクエン酸などの安全性の高い酸でキッチリ中和されていますか?

〔アルギニンをクエン酸で中和することによって、アルギニンによる消化管障害(胃痛や胸やけなど)を防ぐことができることは、本ホームページ責任者古賀によって初めて見出されました(「副作用がなく大変飲みやすい『アルギニンサプリメント』(アルギ・・・・・・・・)の開発」をご参照ください)〕。

○飲みやすい製品ですか?

○販売会社は信用できる会社ですか?

販売会社の住所が海外の場合、何らかの事故があった時の補償は受けられないと考えたほうがいいので、そのような製品の購入はやめたほうが賢明です。個人輸入の場合も同様です。これについては厚労省や各都道府県の薬務課や関係部署から注意が喚起されています(厚労省:http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail774.htmlなど)

○成分の配合量(含有量)、原料の製造国や製造会社名、製品の製造会社名などはちゃんと表示されていますか?

成分の配合量(含有量)、原料の製造国や製造会社、製品の製造会社などは、消費者にとっては大きな関心事です。製品を安心して摂取できるかどうかは、必要な成分がちゃんと入っているか、製品の品質が優れているか(信用できる会社で作っているか)、原料の品質が優れているか(信頼できる国で信頼できる会社が作ったものかどうか)に大きく依存します。成分(全ての)の配合量(含有量)、原料の製造国や製造会社名、製品の製造会社名が記載されていないサプリメントや健康食品は恐くて飲んだり食べたりすることはできません。その理由は、これらを表示できない重大な理由があるからではないかと心配になるからです。

○品質は保証されていますか?

原料は信頼できる会社(国内の一流企業の原料であれば基本的に安心です。海外の原料であれば欧米の一流企業の原料であれば基本的に安心です)のものですか?製品はGMP製造工場(国内の工場の方が基本的に安心です)で製造されていますか?

☆あなたが購入しようとしている製品は上記の要件の全てを満たしていますか?一つでも満たしていなければ購入は見送ったほうがいいと考えられます。

|

ページのトップに戻る |

|

3.お知らせ 3.お知らせ |

| 【ホームページ責任者】 古賀 弘 Eメール:kogahrs555@nifty.com 医薬品・サプリメント開発コンサルタント 健康アドバイザー 薬学博士(東京大学) 健康関係著書:超アミノ酸健康革命-21世紀のサプリメント「アルギニン」のすべて-など ホームページ:http://jnp-lab.com/ |

|

リンク集 リンク集 |

| ためしてガッテン |

『ためしてガッテン』のホームページです。最新の健康情報について分かりやすく解説してあります。過去の放送テーマを見ることができます(キーワード検索もできます)。

|